Архив новостей

Обратно к архиву

«Страстной бульвар, 10»: театральному празднику в Барнауле – быть!

С 23 по 27 сентября в Барнауле прошел Второй Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина. В нем приняли участие 11 профессиональных драматических театров России из Архангельска, Москвы, Тюмени, Магнитогорска, Новосибирска, Кемерово, Альметьевска, Барнаула и Бийска со спектаклями, адресованными преимущественно молодежной аудитории.

Три года назад, в 2013 году, после ухода из жизни народного артиста РСФСР, на его родине указом губернатора Алтайского края учредили Всероссийский молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина. Идею проведения такого мероприятия вынашивали долго. С 2003 года артист был художественным руководителем Молодежного театра Алтая. В него он вкладывал много сил и энергии. И надеялся, что в этот театр придут молодые талантливые люди, которые сумеют увлечь искусством театра новое поколение зрителей. Когда артиста не стало, театр получил его имя. А уже через год на Алтае состоялся Первый Всероссийский молодежный театральный фестиваль его имени. «Нам хотелось найти такой формат, который бы соответствовал исключительной жизнерадостности, всепобеждающему оптимизму, силе воли и целеустремленности, присущим личности и творчеству Валерия Сергеевича», – такими словами тогда приветствовал зрителей Первого фестиваля губернатор Александр Карлин.

К 75-летнему юбилею артиста в Алтайском крае издали книгу о жизни и творчестве Валерия Золотухина, в селе Быстрый Исток, где он родился, построили мемориальный музей и культурно-досуговый центр. На здании Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина появилась мемориальная доска. Второй молодежный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина стал долгожданным и, конечно, заметным событием в культурной жизни Алтая. По сути, у жителей региона это единственная возможность увидеть за неделю сразу несколько современных разножанровых и разноформатных спектаклей театров, приехавших из разных уголков страны.

Отличительной чертой Второго фестиваля стала конкурсная основа его проведения. Если два года назад это был театральный форум, то на этот раз спектакли участников, прошедших экспертный отбор, оценивало компетентное жюри. И это, по словам народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей страны Александра Калягина, означает, что фестиваль набирает авторитет и серьезный статус. В состав жюри вошли театральный критик, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Валентина Головчинер (Томск); ректор Новосибирского государственного театрального института, доцент кафедры истории театра, литературы и музыки, кандидат филологических наук Яна Глембоцкая (Новосибирск); театровед, сотрудник Центрального аппарата Союза театральных деятелей России, ответственный секретарь Гильдии театральных режиссеров страны, Комиссии по драматическим театрам и Комиссии по национальным театрам СТД РФ Марина Корчак (Москва); литературный и театральный критик, руководитель Центра наследования русской культуры Института наследия Министерства культуры РФ, эксперт Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», доктор филологических наук Капитолина Кокшенёва (Москва); театровед, театральный критик, доцент Алтайского государственного института культуры Елена Кожевникова (Барнаул); главный режиссер Театра драмы имени Веры Комиссаржевской Уссурийского городского округа Денис Малютин (Уссурийск); артист театра и кино, режиссер Иван Стебунов (Москва). Возглавила жюри народная артистка России Ольга Дроздова.

После каждого показа члены жюри проводили встречи с режиссерами, артистами и постановочными группами. Это был ценный для профессионалов разговор о выборе драматургического материала, о режиссерских трактовках пьес, о выразительности сценографии, о нюансах работы артистов. «Общение с критиками – одна из главных задач на фестивале. Она дает нам понимание, в какую сторону идти. Ведь театральные критики – это своеобразные утвердители моды, они формируют тенденции», – отметил артист Новосибирского городского драматического театра Алексей Казаков.

Капитолина Кокшенёва подчеркнула, что программа фестиваля разнообразна: «С одной стороны, мы видим зарубежную классику, с другой – попытки ответить на культурные вызовы времени. Есть в афише спектакли, рассчитанные на 12+. Очень правильно, что при составлении программы молодежного фестиваля не забыли этого потенциального зрителя. Кроме того, очень важно, что в афише есть Владимир Гуркин, качество драматургии которого выдержало испытание временем. Вообще я заметила тенденцию этого года – возвращение к Виктору Розову, Алексею Арбузову, к качественной советской драматургии, что естественно демонстрирует определенный голод. Фестивальная афиша отражает эту тенденцию и коррелирует с общероссийским театральным пространством».

Первым зрители увидели спектакль «Ревизор» Н.В. Гоголя в исполнении Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. В этой постановке персонажи в прямом смысле демонстрируют разложение личности и общества – чиновники выходят на сцену в образах, напоминающих зомби. У кого-то отваливается ухо, кому-то отрывают нос, на лицах характерные пятна и болтающиеся куски омертвевшей кожи. Цветные линзы в глазах артистов дополняют общую картину. Признаки тления проходят только в процессе общения с Иваном Хлестаковым. Постановку можно считать эталонной работой режиссера Сергея Афанасьева, который мастерски сплетает культурные явления разных эпох. В этом случае он снова тонко смешивает историю, написанную в XIX веке, с современными реалиями. Каждый с удовольствием дает чиновнику из Петербурга взаймы, причем протягивают рубли, доллары, евро, гривны и другие банкноты. А в финале петербургский гость и вовсе покидает уездный город на вертолете.

Второй день фестиваля открыл московский театр «КомедиантЪ», созданный в конце 1999 года при Международном благотворительном фонде поддержки творчества имени Валерия Золотухина. В Барнаул привезли публицистическую монодраму о Марине Цветаевой «Душа, родившаяся где-то…» Алены Чубаровой и Ирины Егоровой. Примечательно, что этот образовательный проект собрал, пожалуй, самое большое количество зрителей школьного возраста.

Вечером на площадках фестиваля состоялись показы трех полярных спектаклей на любой вкус. Было из чего выбрать: «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира, которую молодой, но уже известный режиссер Алексей Логачёв поставил в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина; «Допрос» по Захару Прилепину режиссера Олега Хапова в исполнении Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина; представление-притча «Добрый человек из Сычуани» Бертольта Брехта, его Искандер Сакаев поставил в Альметьевском татарском государственном драматическом театре.

Последний спектакль шел на татарском языке, но это не вызывало какого-либо неудобства. Как и на первом фестивале, когда Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. Мустая Карима показывал свою версию «Ромео и Джульетты» на башкирском языке, зрителям выдавали наушники, чтобы слушать синхронный перевод на русский. Более того, многие не стали их брать, отмечая, что и при незнании сюжета театральный язык понятен. «Добрый человек из Сычуани» – пластический спектакль. А декорации и костюмы артистов, как будто выполненные из мятой плотной крафт-бумаги, только добавляют этому действу какую-то волшебную атмосферу. Полное ощущение другой реальности, другого мира, но при этом невероятной современности, «попадания» в нас и наше время.

Члены жюри фестиваля оценили и необычную трактовку пьесы «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира. Они отметили оформление сцены огромным видеоэкраном, костюмы героев и игру актеров. Капитолина Кокшенёва сказала: «Мне важно, что мы видим, когда открывают занавес. Этот спектакль представляет красивое театральное пространство. Оно дышит. Благодаря видеопроекции облаков возникало ощущение полета, пространства, легкости». Подчеркнули, что артисты на протяжении всего действия держат темпоритм, работают в ансамбле, ведут себя по отношению к коллегам деликатно, что, безусловно, важно в каждом театре. Особо выделили исполнителей главных ролей Катарины и Петруччо Елену Адушеву и Константина Кольцова, их взаимодействие на сцене. «Оба персонажа заиграны и клишированы, потому в этом спектакле можно брать только личностью самого артиста. И им это удается», – добавила председатель жюри Ольга Дроздова.

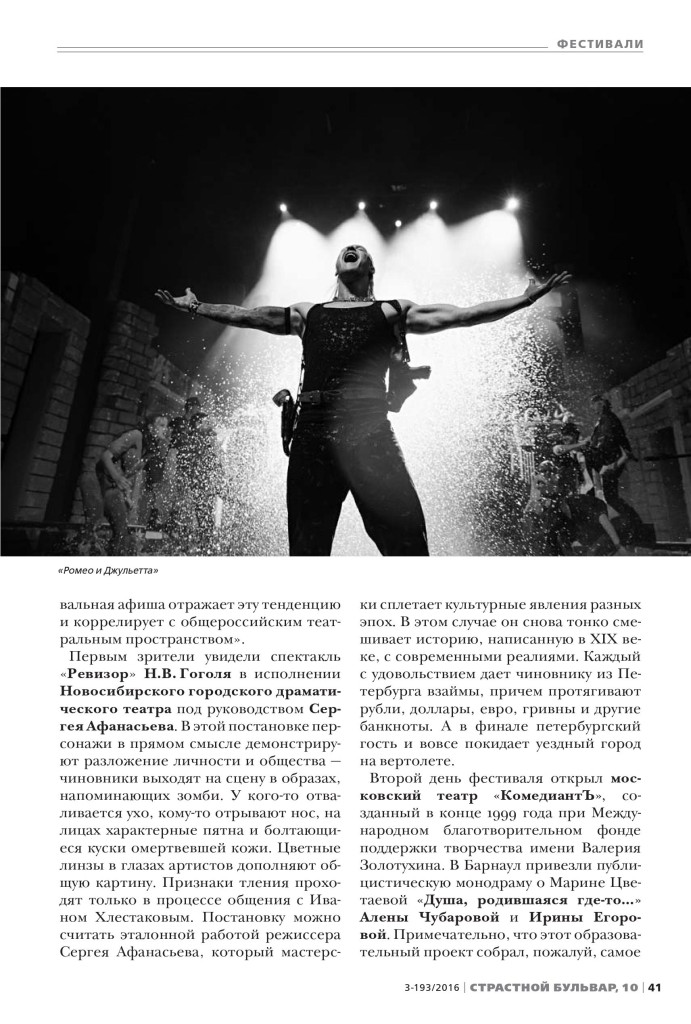

Ярким событием фестиваля стал спектакль Тюменского драматического театра «Ромео & Джульетта» по Уильяму Шекспиру в постановке Максима Кальсина. Сложно себе представить смесь этой истории с рэпом и джинсами на низкой посадке. Но режиссеру это удалось. Оригинальное прочтение произведения знаменитого драматурга вызвало массу откликов у подростков, пришедших на показ. Знакомый всем текст Максим Кальсин перенес в современную реальность и сделал актуальным для молодежи. Герои постоянно делают сэлфи на телефоны, пьют нечто из алюминиевых баночек и используют яркий готический макияж. Когда Меркуцио погибает от рук Тибальта, снимают тело на мобильники. Танцы в удивительных костюмах, как и большая часть спектакля, идут под льющейся на сцену водой. Все это дополнено двухэтажными декорациями с большими оконными проемами и статуями, игрой с подсветкой. Визуально спектакль невероятно красив.

В афишу фестиваля вошел спектакль «Папа» Кемеровского театра для детей и молодежи . Постановка по сути – теплые детские и подростковые воспоминания артистов о своих отцах: совместное катание на лыжах, попытка собрать робота, новогодние сладости, которые папа принес домой… Постановщики рассказали, что, когда начинали работать над спектаклем, появилось много негативных историй, слышать которые было страшно. В итоге, труппа приняла решение взять только светлые воспоминания. Они буквально заставляют зрителя после просмотра набрать папин телефонный номер и сказать очень простое, но такое редкое: «Я тебя люблю». Спектакль, безусловно, трогает каждого – в зале постоянно слышались всхлипывания.

Еще одним открытием фестиваля стал спектакль «Пираньи. Дневник 12-летнего». Его молодой режиссер Максим Соколов поставил в Архангельском молодежном театре. К зрителю выходят шесть человек, из реквизита – мусорный бак, парта, стул и тетрадка, куда главный герой Андрей записывает свои по-детски искренние и чистые мысли. Артисты вживаются в свои роли и ведут себя так, как свойственно детям этого возраста, от чего приходишь в удивление.

Настоящий восторг вызвал у членов жюри спектакль «Вишневый сад» А.П. Чехова, поставленный Сергеем Афанасьевым в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина. На обсуждении с артистами Валентина Головчинер отметила: «Каждый персонаж в этом спектакле интересен, нов, необычен, хотя я посмотрела множество «Вишневых садов». Мне было интересно наблюдать за отношениями, за связями персонажей. Мой поклон Сергею Афанасьеву. Он замечательно работает с актерами. Спектакль сделан с огромным вниманием к артистам, с пониманием». Капитолина Кокшенёва добавила, что такой трактовки «Вишневого сада» не встречала. «Здесь все актерские работы великолепны. Все видны, все читаемы, все друг с другом связаны», – сказала она. И заметила, что не встречала концепции, где так полно были бы прочерчены отношения Любови Раневской и Ермолая Лопахина. «И как все тонко! Галина Чумакова и Александр Савин играют страсть не пошло, а изысканно и глубоко. Поэтому Лопахин вызывает симпатию, хотя всегда его играют оппозиционером по отношению к красоте, которую он губит. Ни в одной постановке пьесы Чехова я не видела слуг, которые играют такие важные роли наравне с главными героями. Ольга Жучкова – Дуняша и Евгений Быков – Яша создали удивительные образы слуг. Спектакль сделан очень талантливо, органично», – сказала она.

В последний день фестиваля, перед вручением наград, состоялся показ спектакля «Леля и Минька» по Михаилу Зощенко в исполнении Российского академического молодежного театра. Шесть историй о страшных детских «грехах» – поедании конфет с новогодней елки, нежелании делиться с сестрой подарками, об искушении мороженым, о том, что, оказывается, можно скрыть от папы единицу в дневнике, и том, как после этого бывает стыдно, – артисты разыгрывали при переаншлаге. Зрители стояли вдоль стен зала, сидели на полу в проходах. Постановки, которыми открывали и закрывали Второй Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, задали высокую художественную планку. И члены жюри отметили, что многие участники были на достойном уровне.

Изначально на фестивале планировали вручить семь основных наград и две дополнительные. Итоговый список значительно расширили. По решению жюри, постановка «Доброго человека из Сычуани» Альметьевского татарского драматического театра стала лауреатом в номинации «За творческий ансамбль»; «Допрос» Магниторгорского драматического театра им. А.С. Пушкина отметили дипломом «За обращение к актуальным проблемам современности»; победителем в номинации «Лучшее исполнение роли подростка» стал Антон Чистяков, исполнивший роль Андрея Руденко в спектакле «Пираньи. Дневник 12-летнего» Архангельского молодежного театра; Григория Забавина, который выходит на сцену в спектакле «Папа» Кемеровского театра для детей и молодежи в роли самого себя, отметили в номинации «Лучшая мужская эпизодическая роль»; лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» стала Наталия Казанцева, сыгравшая Софью в спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас» Бийского городского драматического театра.

Спектакль «Ромео & Джульетта» Тюменского драматического театра стал лауреатом в нескольких номинациях: «За пластическое решение спектакля» (Мария Большакова), «Лучшая работа художника по костюмам» (Алексей Вотяков и Гульнур Хибатуллина), «Надежда сцены» (исполнительницы роли Джульетты Софья Илюшина и Екатерина Подлесная) и «Лучшая мужская роль второго плана» (заслуженный артист Грузинской ССР Владимир Обрезков за роль сеньора Капулетти).

«Укрощение строптивой» Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина отметили в номинациях «Лучшая работа художника-сценографа» (Евгений Лемешонок), «Лучшая женская эпизодическая роль» (Ольга Любицкая за роль Знатока), «Главная женская роль» (исполнительница роли Катарины Елена Адушева) и «Главная мужская роль» (Константин Кольцов за роль Петруччо). Алексей Логачёв стал лауреатом фестиваля в номинации «За мастерство в молодой режиссуре».

«Вишневый сад» Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина также собрал несколько лауреатских дипломов: «Лучший актерский дуэт второго плана» (Ольга Жучкова и Евгений Быков за роли Дуняши и Яши), «Главная женская роль» (Галина Чумакова за исполнение роли Любови Раневской) и «Главная мужская роль» (Александр Савин за роль Ермолая Лопахина). Заслуженный деятель искусств России Сергей Афанасьев, работавший над спектаклем, стал лауреатом в номинации «Лучший режиссер». Сама постановка получила Гран-при Второго Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина.

Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина провели при поддержке Министерства культуры России и Союза театральных деятелей страны второй раз. Несмотря на большие финансовые сложности, творческие коллективы из разных уголков страны приехали в Барнаул. И, по их словам, не пожалели: фестиваль на Алтае позволил познакомиться творческим коллективам, увидеть, как работают коллеги из других городов, наладить новые профессиональные связи и даже обсудить возможные обменные гастроли. Очередной – третий – фестиваль состоится в 2018 году.

Источник: «Страстной бульвар, 10»

Справка:

«Журнал «Страстной бульвар, 10» учрежден Союзом театральных деятелей России в 1997 году. Ежегодно выходят 10 номеров, в последние годы журнал выходит на 144 полосах. Профессиональный журнал содержит наиболее полную и подробную информацию о российском театральном процессе. За годы своего существования издание приобрело широкую популярность в России: «Страстной бульвар, 10» регулярно читают не только во всех без исключения театрах России, но и пишут в него авторы из самых отдаленных регионов».